Historial de noticias

Donald Trump se presenta como forjador de imperio, o mejor dicho recauchutador de tal. Pero si algo hemos sabido de la realidad es que nunca es lo que parece. Y menos lo que se declara. Y que muy a menudo es su opuesto.

“Sin dignidad no hay libertad; sin justicia no hay dignidad; sin independencia no hay hombres libres” (Patrice Lumumba)

Este artículo surge de una rica discusión mantenida con un colega docente de Matemática en el marco de un grupo de Educación, que tengo el honor de compartir con profesionales de vasta experiencia y calificación. En ese espacio de diálogo, las reflexiones sobre la enseñanza y sobre los aprendizajes se nutren de perspectivas diversas, lo que motiva a explicitar mi posición respecto al papel de las tecnologías en el aprendizaje matemático.

En virtud de la normativa vigente en nuestro país y en concordancia con acuerdos y compromisos políticos internacionales, que reafirman en la actualidad la responsabilidad de los gobiernos en aplicar con éxito lo que se conoce como la agenda del “Marco de acción, educación 2030”, es que se vuelve indispensable la elaboración y ejecución de políticas y planeamientos “buenos y eficaces”, con vista al desarrollo de una educación inclusiva a través de la cual los estudiantes, sin distinción de sus particularidades y circunstancias, puedan recibir una experiencia educativa de calidad, de permanencia, de participación activa y logros significativos en condiciones de equidad a lo largo de la vida.

¿De dónde proviene la buena conciencia de quienes torturan, vejan y matan?

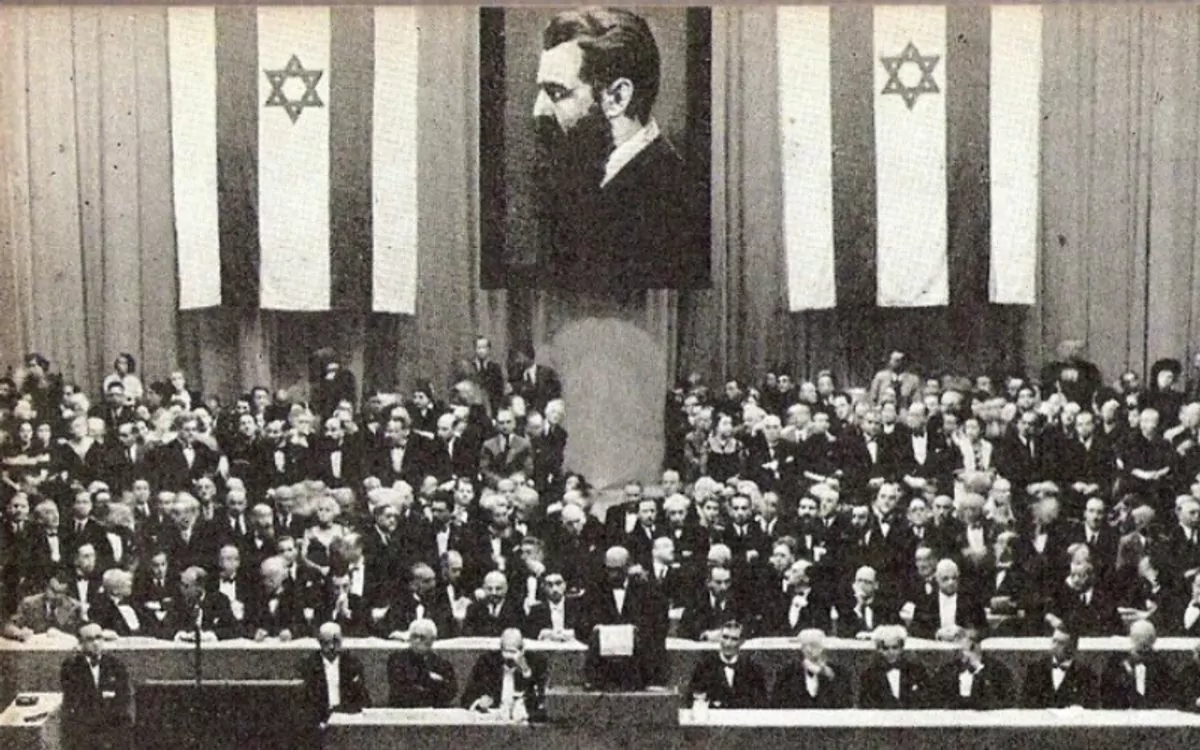

La repugnante impunidad moral y política que se encarna en el sionismo y en los sionistas me ha hecho recordar otra actitud del mismo orden; la de los estalinistas ante la monstruosidad soviética y los “crímenes de Stalin”. Es un proceso de total bloqueo mental, de inocencia deliberada y contumaz ante hechos ante los que uno tendría que reaccionar ¡y de qué modo!

A veces NO hablar es peor que decir una mentira¨

“La pluma raspa el papel; la tinta, cansada, apenas deja huella. Le dijeron que su condena era apelable. Escribió muchas cartas, pero la ciudad cambió, los jueces murieron y el tribunal nunca fue sustituido. Las palabras se vuelven polvo, la justicia, susurro, y el derecho, letra muerta. No es Santa María ni Macondo. Es una ciudad sin ley.”

El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, conmemora la aprobación en 1948 de la Declaración Universal, un hito que marcó el compromiso global con la dignidad, la libertad y la justicia. La fecha invita a reflexionar sobre los avances logrados —como la consolidación de tribunales internacionales y la incorporación de tratados en legislaciones nacionales y también sobre los retrocesos, evidentes en el auge de gobiernos autoritarios, la persecución de minorías y la criminalización de la protesta.

El movimiento feminista ha logrado movilizar conciencias latinoamericanas en la última década, contribuyendo a visibilizar la cuestión de la mujer y de los cuerpos feminizados en sociedades neoliberales regidas por un amplio espectro de violencia basada en situaciones sistemáticas de femicidio, transfemicidios y travesticidios que, atentan, primero, contra el derecho natural de vivir, y de manera simultánea, contra el derecho de llevar una vida libre de violencia.

Guido Agostinelli es mucho más que sus libros. Porque recorre el mundo para dar versiones de primera mano de todo lo que ocurre en economía y finanzas. Y es un verdadero cruzado contra las falacias neoliberales y libertarias. El autor despliega una incesante actividad en la TV y en las redes, donde es frecuente encontrar sus reels en Instagram, o sus shorts en YouTube.

Fuerte rechazo del Espacio 99000 a la orden de Trump de cerrar el espacio aéreo venezolano

"Estas declaraciones belicistas y que violentan el Derecho Internacional, configuran una amenaza explícita de uso de la fuerza, que quebrantan la Carta de las Naciones Unidas y a las vez lesionan todas las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional al intervenir sobre la soberanía de un país y su propio espacio aéreo", sentenciaron desde el sector político.

El artículo Crítica de la razón algorítmica examina la irrupción de la inteligencia artificial como nueva forma de racionalidad técnica, inspirándose en la tradición filosófica y crítica de Kant, la Escuela de Frankfurt, Habermas, Eco, Nietzsche y Ortega y Gasset.

Estados Unidos en América Latina está en el camino de la escalada debido a la pérdida de la hegemonía

Compartimos el análisis de Ismael Blanco, miembro de la comisidn de asuntos internacionales del Frente Amplio y analista en relaciones internacionales, en diálogo con RIA Novosti (Agencia Rusa de Información)

Recién estaba viendo en las “noticias” de la TV alemana que celebraban que más de 50 mil participantes se encuentran en la COP30, en la ciudad de Belén, en el norte de Brasil para seguir luchando contra el cambio climático.

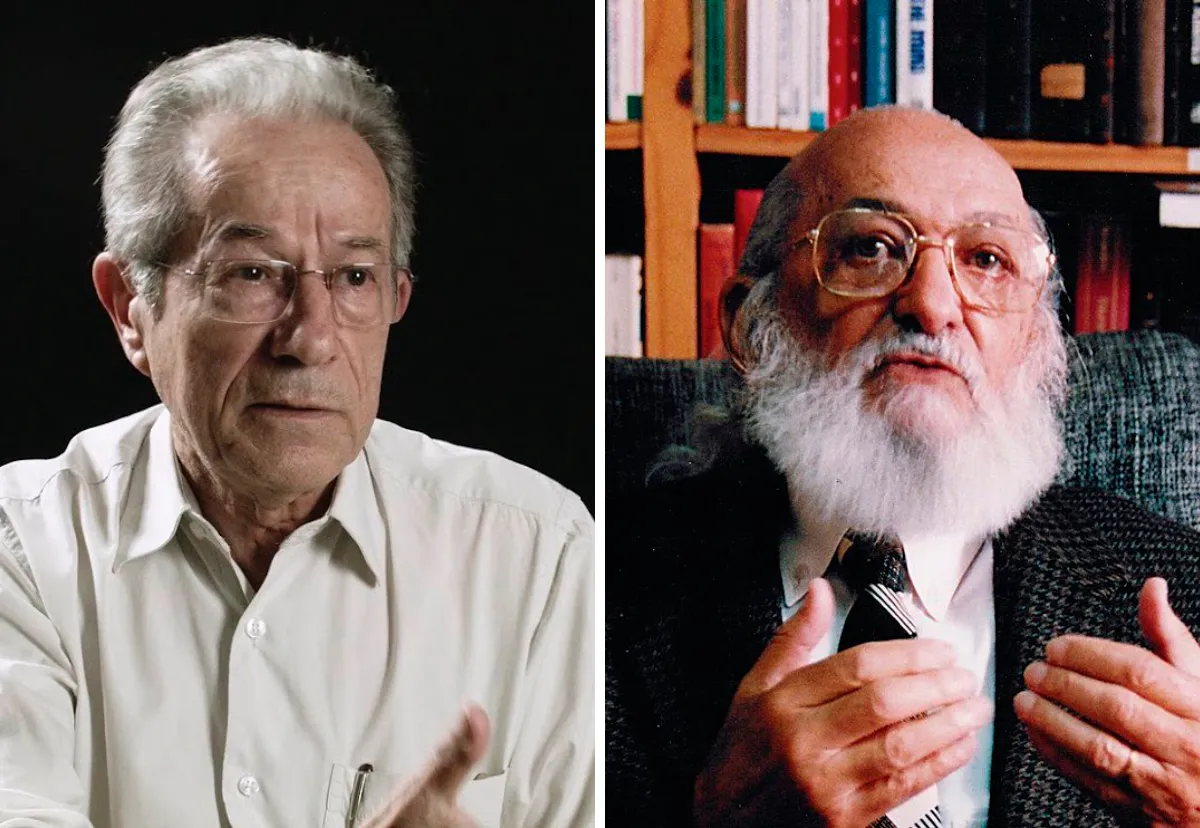

Paulo Freire y Dermeval Saviani representan dos hitos de la pedagogía crítica latinoamericana que, desde diferentes momentos históricos, convergen en la idea de la educación como práctica de libertad y acto político.

Estados Unidos escala las tensiones en y en torno a América Latina debido a la pérdida por Washington de su hegemonía, destacó a Sputnik Ismael Blanco, analista uruguayo e integrante de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del partido oficialista Frente Amplio.

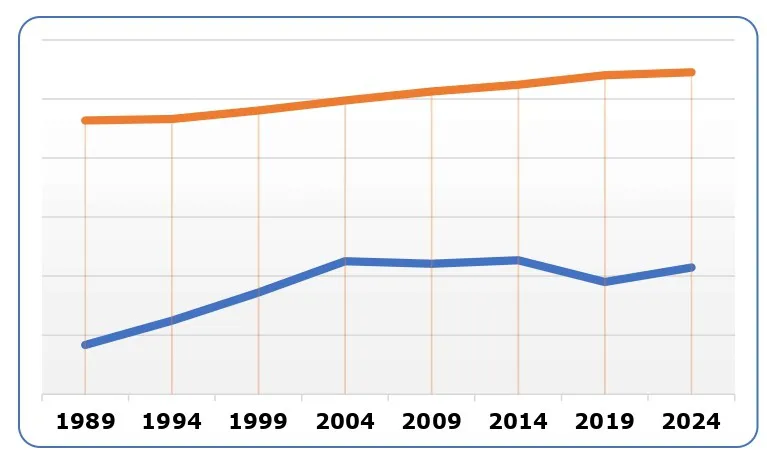

Lo prometido es deuda. Les dijimos que íbamos a hablar sobre los resultados de las elecciones nacionales de los últimos 35 años del Frente Amplio. Y aquí van. Recordar que el Frente Amplio no creció en 20 años y que siempre que llegó al gobierno le fue mal electoralmente es un “sapo difícil de tragar”. Por eso hay que mostrar muy bien los datos, aunque sean muchos.

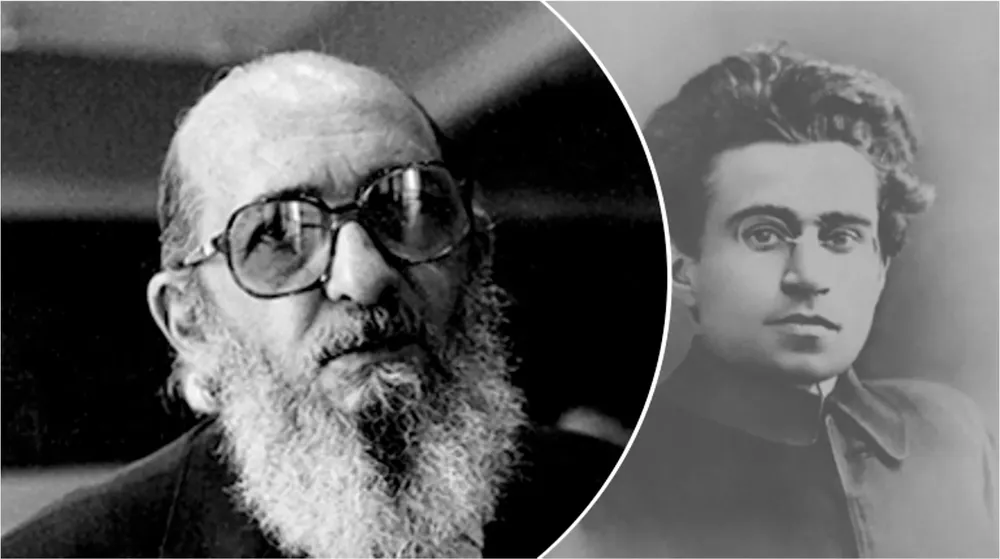

Gramsci y Freire: la educación como campo de lucha y posibilidad emancipadora

El artículo Gramsci y Freire: la educación como campo de lucha y posibilidad emancipadora explora la convergencia entre dos pensadores que marcaron profundamente la pedagogía crítica: Paulo Freire y Antonio Gramsci. Ambos conciben la educación como un acto político, inseparable de la disputa ideológica y de la posibilidad de transformación social.

“Lo mismo un burro que un gran profesor”: Violencia, desprestigio y memoria en la escuela pública

La escena se repite como un eco que no cesa. Una madre irrumpe en la Escuela 123 de Jardines del Hipódromo, en Montevideo, acompañada por adultos que no fueron convocados por la pedagogía ni por el afecto. Entran con furia, con gritos, con golpes. Agreden a docentes, a niños, a otros padres. Rompen puertas, insultan, amenazan. La escuela se convierte en campo de batalla. Y el aula, ese espacio donde se siembra futuro, queda clausurada por el miedo.

En la madrugada del 25 de diciembre de 1943, mientras Brasil celebraba la Navidad, nacía en una granja de Santo Antonio da Posse un niño que, sin saberlo, iba a sembrar una de las corrientes pedagógicas más comprometidas con la justicia social en América Latina. Dermeval Saviani, hijo de trabajadores rurales y nieto de inmigrantes italianos, fue registrado semanas después, el 3 de febrero de 1944, como si el tiempo mismo se tomara una pausa para anunciar su llegada.

La Appassionata "del genial Beethoven corresponde a lo que se denominó su "período heroico". En esa etapa su música se caracteriza por una gran fuerza, vigor y contundencia así como también la confrontación con sus circunstancias, audacia y coraje armónico y brutal dramatismo.

¨A veces NO hablar es peor que decir una mentira¨

En virtud de la normativa vigente en nuestro país y en concordancia con acuerdos y compromisos políticos internacionales, que reafirman en la actualidad la responsabilidad de los gobiernos en aplicar con éxito lo que se conoce como la agenda del “Marco de acción, educación 2030”, es que se vuelve indispensable la elaboración y ejecución de políticas y planeamientos “buenos y eficaces”, con vista al desarrollo de una educación inclusiva a través de la cual los estudiantes, sin distinción de sus particularidades y circunstancias, puedan recibir una experiencia educativa de calidad, de permanencia, de participación activa y logros significativos en condiciones de equidad a lo largo de la vida.

Este artículo surge de una rica discusión mantenida con un colega docente de Matemática en el marco de un grupo de Educación, que tengo el honor de compartir con profesionales de vasta experiencia y calificación. En ese espacio de diálogo, las reflexiones sobre la enseñanza y sobre los aprendizajes se nutren de perspectivas diversas, lo que motiva a explicitar mi posición respecto al papel de las tecnologías en el aprendizaje matemático.

“Sin dignidad no hay libertad; sin justicia no hay dignidad; sin independencia no hay hombres libres” (Patrice Lumumba)

Donald Trump se presenta como forjador de imperio, o mejor dicho recauchutador de tal. Pero si algo hemos sabido de la realidad es que nunca es lo que parece. Y menos lo que se declara. Y que muy a menudo es su opuesto.