El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, conmemora la aprobación en 1948 de la Declaración Universal, un hito que marcó el compromiso global con la dignidad, la libertad y la justicia. La fecha invita a reflexionar sobre los avances logrados —como la consolidación de tribunales internacionales y la incorporación de tratados en legislaciones nacionales y también sobre los retrocesos, evidentes en el auge de gobiernos autoritarios, la persecución de minorías y la criminalización de la protesta.

Eduardo Mernies

26/12/2025“La pluma raspa el papel; la tinta, cansada, apenas deja huella. Le dijeron que su condena era apelable. Escribió muchas cartas, pero la ciudad cambió, los jueces murieron y el tribunal nunca fue sustituido. Las palabras se vuelven polvo, la justicia, susurro, y el derecho, letra muerta. No es Santa María ni Macondo. Es una ciudad sin ley.”

A veces NO hablar es peor que decir una mentira¨

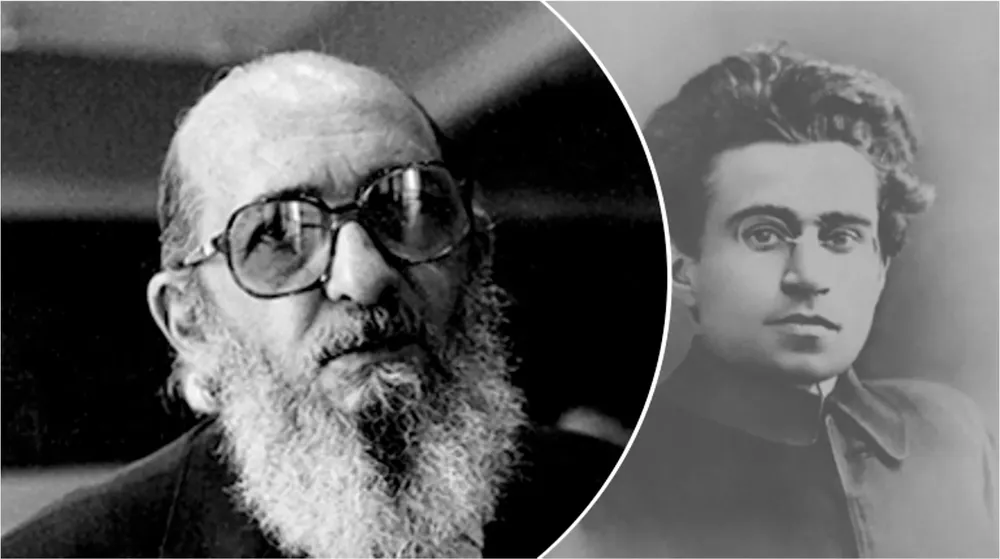

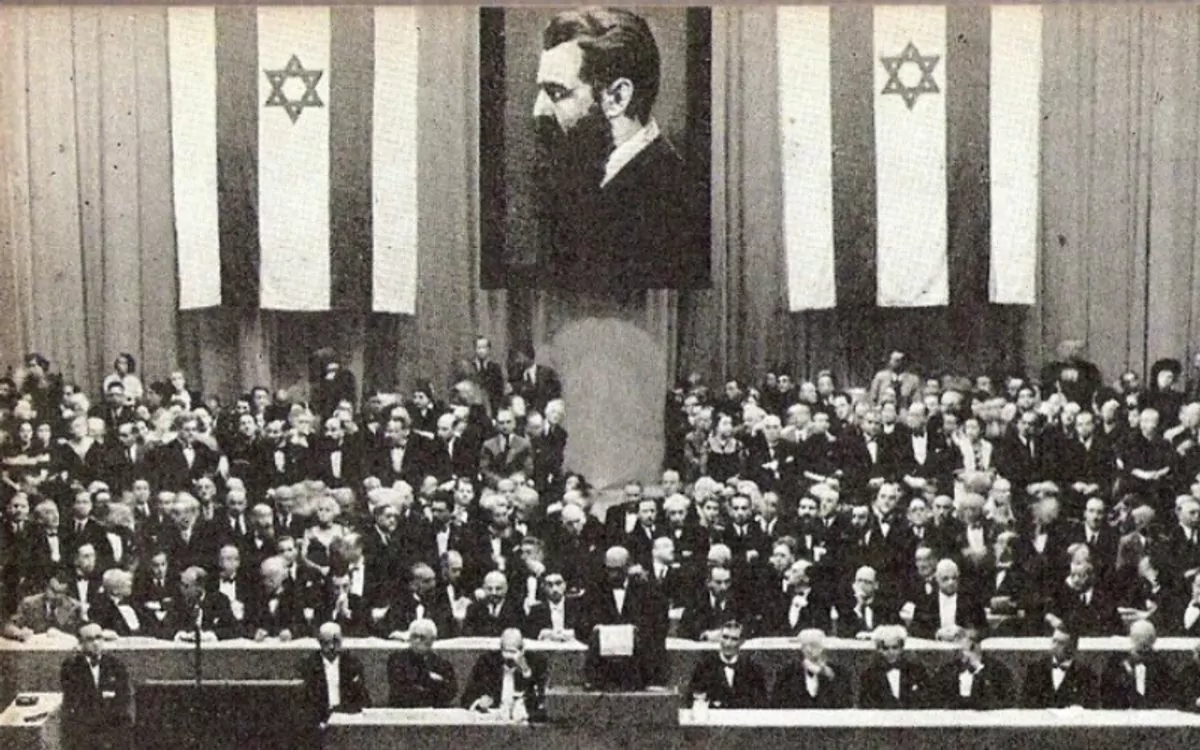

Luis E. Sabini Fernández

26/12/2025La repugnante impunidad moral y política que se encarna en el sionismo y en los sionistas me ha hecho recordar otra actitud del mismo orden; la de los estalinistas ante la monstruosidad soviética y los “crímenes de Stalin”. Es un proceso de total bloqueo mental, de inocencia deliberada y contumaz ante hechos ante los que uno tendría que reaccionar ¡y de qué modo!

Lorena Bello Barreiro

29/12/2025En virtud de la normativa vigente en nuestro país y en concordancia con acuerdos y compromisos políticos internacionales, que reafirman en la actualidad la responsabilidad de los gobiernos en aplicar con éxito lo que se conoce como la agenda del “Marco de acción, educación 2030”, es que se vuelve indispensable la elaboración y ejecución de políticas y planeamientos “buenos y eficaces”, con vista al desarrollo de una educación inclusiva a través de la cual los estudiantes, sin distinción de sus particularidades y circunstancias, puedan recibir una experiencia educativa de calidad, de permanencia, de participación activa y logros significativos en condiciones de equidad a lo largo de la vida.