La educación popular en nuestro país: raíces que siguen latiendo

A través de experiencias como sindicatos, cooperativas, radios comunitarias y ollas populares, se visibiliza el rol de educadores populares en barrios y zonas rurales. Se abordan metodologías participativas como talleres, círculos de cultura y cartografías sociales, que promueven el diálogo y la construcción colectiva del conocimiento. También se analiza la relación con el Estado, señalando riesgos de cooptación y posibilidades de articulación, con ejemplos como Uruguay Estudia, Plan Ceibal y El Aula en el Cine. Finalmente, se reflexiona sobre los desafíos actuales —digitalización, fragmentación y discursos neoliberales— y se proyectan horizontes ético-políticos que afirman la dignidad, la memoria y la construcción de futuros desde lo popular.

1. Raíces históricas de la educación popular en Uruguay

La educación popular en Uruguay no nació de una sola chispa, sino de un entramado de voces, luchas y gestos que, desde distintos rincones, apostaron por el saber en cuanto derecho y como herramienta de transformación.

José Pedro Varela, con su impulso por la educación pública, laica, gratuita y obligatoria, sembró una idea de escuela republicana que, aunque institucional, abrió puertas a la democratización del conocimiento. Su legado se resignifica cuando lo popular desborda lo escolar, reconociendo saberes comunitarios y combatiendo exclusiones persistentes.

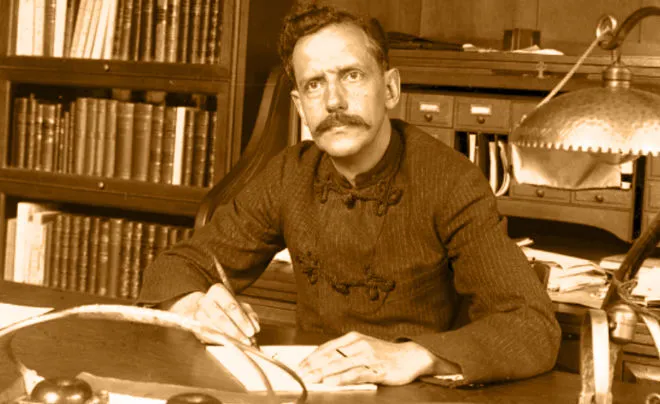

José Enrique Rodó, por su parte, ofreció una mirada ética y estética del ciudadano. Su crítica al utilitarismo y su defensa del idealismo latinoamericano nutren una educación que no se limita a transmitir contenidos, sino que cultiva sensibilidad, pensamiento crítico y resistencia cultural. Aunque no diseñó

pedagogías populares, su influencia se percibe en proyectos que dignifican el espíritu y desafían la lógica del mercado.

Desde fines del siglo XIX, el movimiento obrero uruguayo tejió su propia trama educativa. Las huelgas, bibliotecas populares y periódicos obreros fueron aulas vivas donde se aprendía a leer el mundo para transformarlo. En el siglo XX, sindicatos y cooperativas impulsaron talleres, cursos y escuelas de formación sindical, consolidando la educación popular como práctica de conciencia y organización. En ese marco, la Juventud Obrera Católica (JOC) propuso el método ver-juzgar-actuar, una pedagogía del compromiso que invitaba a los jóvenes trabajadores a pensar su realidad y actuar sobre ella. La Juventud Agraria Católica (JAC), desde el medio rural, promovió procesos de reflexión comunitaria y organización juvenil, articulando fe, trabajo y territorio en clave de justicia social y educación popular. Los Salesianos, desde otra vertiente, promovieron la educación agraria e industrial en sectores populares, combinando formación técnica con valores comunitarios.

El cooperativismo, especialmente en vivienda y producción, generó espacios de formación autogestionada. Las asambleas, los cursos de gestión y las experiencias de economía solidaria fueron verdaderas escuelas horizontales, donde el saber circulaba sin jerarquías. Allí, la educación popular se fortaleció como proceso colectivo, vinculado a la construcción de ciudadanía, autonomía y justicia territorial.

En 1945, las Misiones Socio-Pedagógicas irrumpieron en Caraguatá, Tacuarembó, como experiencia pionera de educación popular territorial. Inspiradas en el ideario artiguista y en pensadores como Julio Castro y Miguel Soler, resignificaron la escuela rural como espacio de dignidad y protagonismo comunitario. Su pedagogía combinaba arte, salud, lectura y diálogo con saberes locales, desbordando el aula tradicional y apostando por una ciudadanía desde los márgenes.

Las Universidades Populares, impulsadas por el movimiento estudiantil en los años 30, ofrecieron cursos, conferencias y actividades abiertas al público, articulando intelectuales, trabajadores y estudiantes. Aunque muchas fueron

olvidadas, su legado persiste en prácticas que vinculan saber académico con compromiso social, anticipando el vínculo entre universidad y territorio.

En 1952, la Cinemateca Uruguaya se consolidó como espacio de formación crítica y resistencia cultural. En plena efervescencia obrera y estudiantil, sus ciclos temáticos y cine-debate promovieron una pedagogía del ver, pensar y transformar. Allí, el pueblo encontró un lugar para reflexionar colectivamente sobre su realidad, fuera del circuito comercial y escolar.

La educación popular en Uruguay se ha nutrido profundamente de las corrientes latinoamericanas que, desde mediados del siglo XX, propusieron una pedagogía crítica, situada y transformadora. El pensamiento de Paulo Freire —centrado en la conciencia, el diálogo y la praxis— se convirtió en un faro ético y metodológico para experiencias barriales, sindicales y rurales que apostaron por una educación desde y para el pueblo. Junto a Freire, figuras como Enrique de Castro, Orlando Fals Borda y Simón Rodríguez aportaron claves para pensar la educación como proceso político, comunitario y emancipador, en diálogo constante con las realidades de América Latina

Desde los años sesenta, la teología de la liberación aportó una mirada radicalmente comprometida con los pobres, articulando fe, justicia social y pedagogía crítica. Figuras como Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff y el padre Camilo Torres defendieron una iglesia encarnada en las luchas populares, donde el evangelio se leía desde la opresión concreta. En Uruguay, esta corriente influyó en comunidades cristianas de base, experiencias pastorales rurales y espacios de formación juvenil. Su opción por los pobres y su pedagogía del diálogo resonaron con la educación popular como práctica liberadora, ética y territorial.

Este breve recorrido por diferentes antecedentes de la educación popular no pretende ser exhaustivo, pero, este recorte, permite visualizar una paleta de colores variados, que posibilita visualizar la diversidad de aportes desde donde se constituyó este movimiento.

2. Educación popular como práctica emancipadora

La educación popular se diferencia de la educación formal y escolarizada por su carácter crítico, territorial y transformador. Mientras la educación formal responde a estructuras institucionales reconocidas oficialmente, y la escolarizada se desarrolla en espacios regulados como escuelas y liceos, la educación popular se construye desde las experiencias comunitarias, fuera de los marcos hegemónicos, y con vocación emancipadora.

Su fuerza radica en el reconocimiento de los saberes comunitarios como base legítima del conocimiento. Estos saberes, tejidos en la vida cotidiana y en la memoria colectiva, fortalecen la autonomía de los pueblos y permiten disputar sentidos frente a modelos centralizados. Al articularse con la justicia territorial, la educación popular dignifica las prácticas locales, impulsa formas propias de organización y promueve políticas que responden a las realidades concretas de cada comunidad.

Más que una metodología, es una herramienta política: habilita procesos de participación activa, genera conciencia crítica y transforma a los sujetos en protagonistas de su historia. No se limita a enseñar, sino que moviliza, organiza y construye poder desde lo común. En este sentido, la educación popular es campo de disputa, de memoria y de futuro, capaz de articular luchas sociales, territoriales y culturales en clave democrática.

La educación popular se despliega en territorios vivos, donde sindicatos, cooperativas, ollas populares y radios comunitarias no solo resisten, sino que producen saberes, vínculos y horizontes de transformación. Estas experiencias colectivas encarnan pedagogías del hacer, del cuidar y del decidir, que desafían la fragmentación impuesta por modelos escolares centralizados. En ellas, la educación no es un servicio, sino una práctica política que articula memoria, organización y lucha.

Los educadores populares cumplen un rol fundamental en barrios, asentamientos y zonas rurales: no solo median contenidos, sino que acompañan procesos de autonomía, fortalecen redes comunitarias y habilitan espacios de reflexión crítica. Su tarea se enraíza en el territorio, reconociendo las condiciones materiales, los conflictos y las potencias locales. En lugar de

imponer saberes, los educadores populares dialogan con ellos, los reformulan y los proyectan hacia la acción colectiva.

Este enfoque exige el reconocimiento activo de los saberes de los grupos originarios, afrodescendientes y migrantes, muchas veces invisibilizados por las lógicas escolares y estatales. La educación popular los valora como fuentes legítimas de conocimiento, capaces de enriquecer las prácticas pedagógicas y de disputar sentidos en clave intercultural. Así, se construyen sujetos colectivos que no solo aprenden, sino que transforman sus realidades desde la dignidad, la diversidad y la justicia territorial.

3. Pedagogías críticas y metodologías participativas

La educación popular se nutre de pedagogías críticas que colocan en el centro la dialogicidad, la problematización y la construcción colectiva del conocimiento. No se trata de transmitir saberes acabados, sino de generar espacios donde las experiencias, los conflictos y las preguntas de los sujetos se convierten en punto de partida para el aprendizaje. Esta perspectiva rompe con la lógica bancaria de la educación formal y habilita procesos de reflexión situada, crítica y transformadora.

Las metodologías participativas —como los talleres, los círculos de cultura, las cartografías sociales y la educación en acción— permiten territorializar el conocimiento y vincularlo con las prácticas cotidianas. En estos espacios, el saber no se impone: se construye entre todas y todos, reconociendo la diversidad de voces, memorias y trayectorias. Son prácticas que dignifican lo comunitario y habilitan formas de organización desde abajo.

Sin embargo, en la formación popular persisten tensiones entre lo técnico y lo político. La necesidad de herramientas rigurosas convive con el desafío de no despolitizar los procesos. La técnica, cuando se separa de la dimensión ética y territorial, corre el riesgo de reproducir lógicas burocráticas o extractivistas. Por eso, las pedagogías críticas insisten en que toda técnica debe estar al servicio de la emancipación, y no del control. En este cruce, la educación popular

reafirma su vocación transformadora: formar para pensar, actuar y disputar sentidos en comunidad.

4. Relación con el Estado y las políticas públicas

La educación popular ha mantenido históricamente una tensión con el sistema educativo formal. Aunque nace fuera de sus márgenes, como práctica autónoma y crítica, en algunos contextos ha dialogado con políticas públicas que intentan incorporar sus enfoques. Esta relación plantea interrogantes: ¿puede la educación popular integrarse sin perder su potencia transformadora? ¿Es posible articular sin ser absorbida por lógicas burocráticas?

En Uruguay, programas como Uruguay Estudia han buscado recuperar trayectorias educativas desde una perspectiva inclusiva, reconociendo saberes previos y promoviendo la participación. Por su parte, el Plan Ceibal, en clave comunitaria, ha impulsado experiencias territoriales que vinculan tecnología, cultura y organización local, abriendo espacios de apropiación crítica.

Sin embargo, estos intentos enfrentan riesgos de cooptación. Cuando el Estado incorpora lenguajes de la educación popular sin modificar sus estructuras de poder, puede neutralizar su dimensión política. La institucionalización excesiva puede diluir la autonomía de los colectivos y convertir prácticas emancipadoras en dispositivos de gestión.

Aun así, existen posibilidades de articulación virtuosa. Cuando se respetan los tiempos, saberes y formas organizativas de los territorios, la educación popular puede incidir en las políticas públicas, ampliando derechos y democratizando el conocimiento. El desafío es sostener la autonomía sin renunciar a la disputa institucional.

5. Desafíos actuales: digitalización, fragmentación y resistencias

La digitalización ha transformado los modos de acceso al conocimiento, pero también ha profundizado brechas tecnológicas que generan nuevas formas de exclusión. En contextos de desigualdad, el acceso limitado a dispositivos, conectividad y formación digital reproduce lógicas de marginación,

especialmente en zonas rurales y asentamientos urbanos precarios. Frente a este escenario, la educación popular se reinventa, adaptando sus metodologías a entornos virtuales sin perder su esencia crítica, dialógica y territorial.

Experiencias como El Aula en el Cine, impulsada por la Cinemateca Uruguaya en convenio con el MEC, muestran cómo es posible sostener una formación crítica en clave popular. A través de talleres y funciones gratuitas, se promueve el análisis del lenguaje cinematográfico y su vínculo con la historia, el arte y la representación social. Esta iniciativa, extendida también a institutos de formación docente del interior, recupera el cine como herramienta pedagógica y cultural, fomentando la apropiación colectiva del saber.

En el interior del país, los Centros MEC han articulado talleres de alfabetización digital, cine comunitario y formación artística en localidades rurales, promoviendo el acceso a contenidos desde una lógica participativa. En departamentos como Tacuarembó, Rocha y Rivera, se han desarrollado proyectos de memoria local y formación en oficios, fortaleciendo la dimensión territorial de la educación popular.

Frente a discursos meritocráticos y neoliberales, que exaltan el esfuerzo individual y la competencia, estas experiencias sostienen la apuesta por lo colectivo, la justicia social y la democratización del conocimiento desde los márgenes.

6. Horizontes ético-políticos: ¿qué futuro queremos construir?

La educación popular es una apuesta ética y política por la dignidad, la memoria y la justicia. No se limita a enseñar contenidos, sino que habilita procesos de reconocimiento mutuo, reparación histórica y construcción de sentidos colectivos. En contextos marcados por la desigualdad y la fragmentación, educar desde lo popular implica resistir la indiferencia, recuperar voces silenciadas y afirmar la vida como valor central.

Los imaginarios colectivos y las utopías concretas que emergen en barrios, asentamientos y comunidades rurales son semillas de futuro. Las pedagogías del cuidado del diálogo y de la acción compartida permiten sostener vínculos,

sanar heridas y proyectar horizontes emancipadores. En este marco, la educación popular no es solo una metodología: es una forma de habitar el mundo con otros, desde el respeto, la ternura y la lucha.

En un país en transformación, ―lo popular‖ ya no puede reducirse a lo folclórico o lo asistencial. Es una categoría política que interpela al Estado, a las instituciones y a la sociedad toda. Implica reconocer saberes, prácticas y formas de organización que disputan el sentido de lo común. Construir futuro desde lo popular es afirmar que otro Uruguay es posible, desde abajo y con todos.

Bibliografía

Barrera, Federico. (2015). Mediomundo.uy. Las Misiones Pedagógicas en Uruguay: Educación, Territorio y Dignidad Compartida. https://mediomundo.uy/contenido/6719/las-misiones-pedagogicas-en-uruguay-educacion-territorio-y-dignidad-compartida

Barrera, Jorge. (2021). Mediomundo,uy. Se nos ha ido un imprescindible. Murió el Maestro Miguel Soler. https://mediomundo.uy/contenido/4190/se-nos-ha-ido-un-imprescindible-murio-el-maestro-miguel-soler?fbclid=IwY2xjawMPOtlleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFXcmluWnVDTXRLZ1Q1MHZBAR7nXFrHUdk7q6b1I2XSqsN80dhOOfIegHGxHbZOuUVcOJzkv3IJOV4MQB4wbw_aem_P7jkIjXdWMPdJSYqc3lwrgl

Castro, J. (1944). La escuela rural en el Uruguay. Montevideo: Talleres Gráficos 33

Cinemateca Uruguaya & Ministerio de Educación y Cultura. (s.f.). El Aula en el Cine. Recuperado de https://cinemateca.org.uy (Programa que vincula cine y formación crítica en enseñanza media.)

Dussel, E. (2007). Política de la liberación: Historia mundial y crítica. Editorial Trotta. (Marco filosófico para pensar la justicia territorial y los saberes comunitarios.)

Fernández, S., & Errandonea, A. (2012). Educación popular en Uruguay: experiencias, tensiones y desafíos. Ediciones Trilce. (Análisis de experiencias uruguayas en clave de educación popular.)

Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido (30ª ed.). Siglo XXI Editores. (Obra fundamental para comprender la educación popular como práctica emancipadora.)

Gadotti, M. (2008). Educación popular: una pedagogía del diálogo. UNESCO-OREALC. (Reflexión sobre metodologías participativas y pedagogías del cuidado.)

Ministerio de Educación y Cultura. (2018). Centros MEC: Cultura y educación en el territorio. Dirección Nacional de Cultura. (Documento institucional sobre experiencias de formación en localidades rurales.)

Reisin, P. (2023). De lo pedagógico a lo político: Misiones Socio-Pedagógicas en Uruguay (1945–1960). Cuadernos Chilenos de Historia de la Educación, 18. Disponible en CONICET Digita

Crisis del orden internacional: “America First”, ascenso del Sur Global y los BRICS