El artículo Crítica de la razón algorítmica examina la irrupción de la inteligencia artificial como nueva forma de racionalidad técnica, inspirándose en la tradición filosófica y crítica de Kant, la Escuela de Frankfurt, Habermas, Eco, Nietzsche y Ortega y Gasset.

"Estas declaraciones belicistas y que violentan el Derecho Internacional, configuran una amenaza explícita de uso de la fuerza, que quebrantan la Carta de las Naciones Unidas y a las vez lesionan todas las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional al intervenir sobre la soberanía de un país y su propio espacio aéreo", sentenciaron desde el sector político.

Agustín Courtoisie

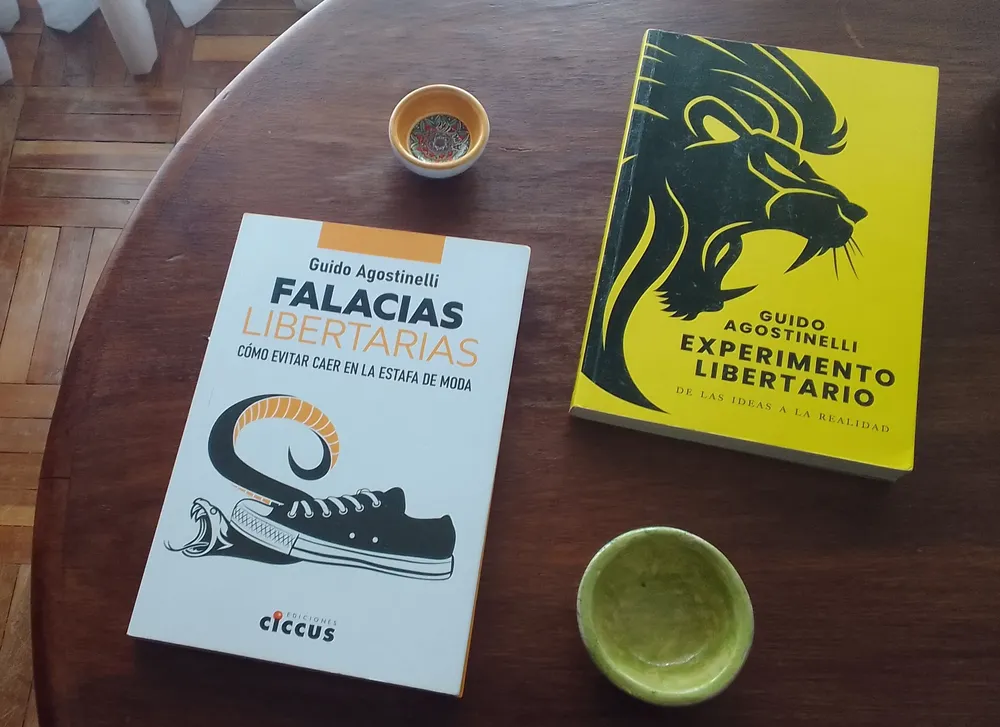

Mediateca04/12/2025Guido Agostinelli es mucho más que sus libros. Porque recorre el mundo para dar versiones de primera mano de todo lo que ocurre en economía y finanzas. Y es un verdadero cruzado contra las falacias neoliberales y libertarias. El autor despliega una incesante actividad en la TV y en las redes, donde es frecuente encontrar sus reels en Instagram, o sus shorts en YouTube.

Lorena Bello Barreiro

06/12/2025El movimiento feminista ha logrado movilizar conciencias latinoamericanas en la última década, contribuyendo a visibilizar la cuestión de la mujer y de los cuerpos feminizados en sociedades neoliberales regidas por un amplio espectro de violencia basada en situaciones sistemáticas de femicidio, transfemicidios y travesticidios que, atentan, primero, contra el derecho natural de vivir, y de manera simultánea, contra el derecho de llevar una vida libre de violencia.