Luis E. Sabini Fernández

30/08/2025Estamos viviendo, la sociedad humana en general, y particularmente lo que llamamos Occidente (Europa y las tres Américas), un momento clave, altamente relacionado con el striptease represivo de Israel (con epicentro en la Franja de Gaza, pero extendiéndose a Cisjordania, Jerusalén Oriental, Líbano, Siria, Irán e cosi via.

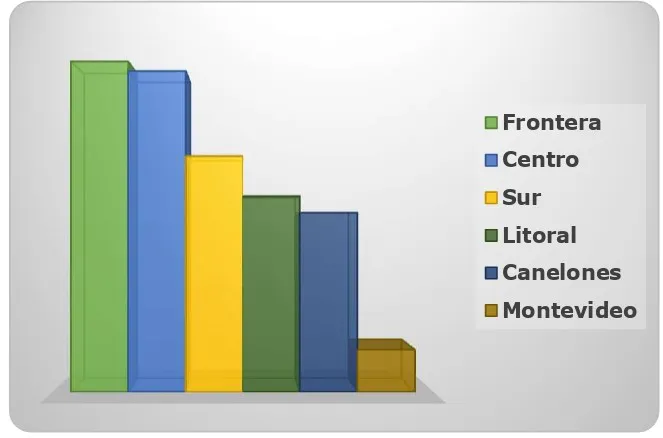

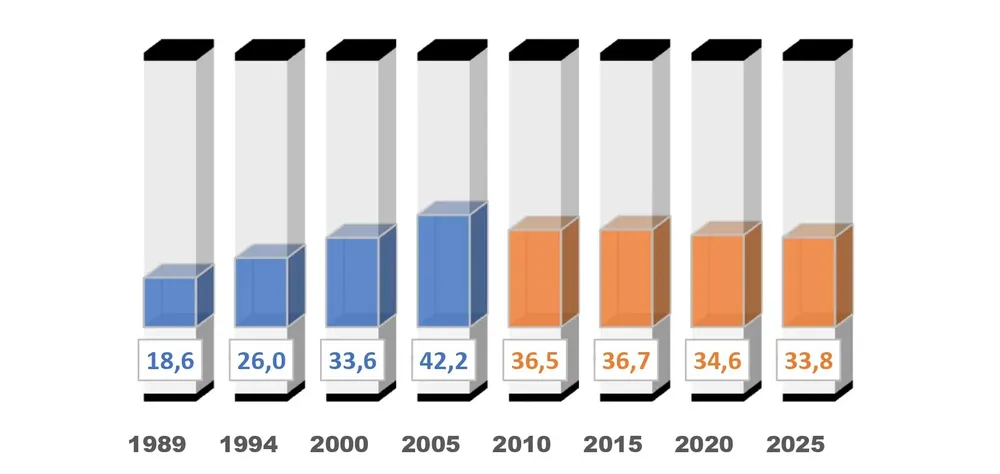

El período electoral para elegir gobiernos ya pasó. Viene el tiempo de la política, política. Llegan tiempos de balances con discusiones y de congresos con resoluciones. Vamos a analizar las últimas 8 elecciones departamentales, las elecciones de la post-dictadura: desde la elección de 1989 hasta la del 2025.

Federico Barrera Peña

08/09/2025El artículo analiza la libertad de expresión consagrada en el artículo 29 de la Constitución uruguaya, destacando su carácter "enteramente libre" y la prohibición de censura previa. Se repasa su evolución histórica desde 1826, su reafirmación en reformas constitucionales y su interpretación jurisprudencial como garantía democrática.

¿Dónde estamos y hacia dónde vamos en Formación en Educación?

Luis E. Sabini Fernández

17/09/2025Una demanda cómoda, pero intemporal. A lo largo de las décadas, hubo reiterados intentos de aplicar dicha “solución”. Los sionistas jamás la aceptaron, a lo más, repliegues tácticos para evitar decir “NO” directamente. Siempre les resultó inaceptable. Quebrantaría su providencialismo.